Wir fordern Wandel, erzeugen aber Überforderung. Wir wollen verbinden, aber schaffen Spaltung und Polarisierung. Statt Begeisterung entsteht Frust.

Obwohl alle von Nachhaltigkeit sprechen, bleibt sie abstrakt: Effekte sind unsichtbar, Erfolge weit entfernt. Dafür beschallen uns Experten unaufhörlich mit dramatischen Katastrophen – hungernde Eisbären, Walmägen voller Plastikmüll, abgebrannte Regenwälder – und warnen vor apokalyptischen Folgen, wenn wir nicht sofort handeln. Doch wer ist wir? Was kann ich schon machen? Und was soll das überhaupt bringen?

Und so verhallen Warnungen und Apelle wirkungslos zwischen Taten- und Hoffnungslosigkeit. Dabei könnte Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip der Motor für eine neue Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und die Basis für unseren gesellschaftlichen Wohlstand sein.

Wie gelingt Kommunikation, die Menschen mitnimmt?

Das Salutogenetische Modell bietet einen interdisziplinären (in der Kommunikation kaum verbreiteten) konkreten Ansatz: Es setzt auf Sinn, Machbarkeit und Orientierung. Statt sich auf Ängste oder Defizite zu fokussieren, stärkt es Ressourcen. So fühlen sich Menschen als Teil der Lösung – nicht als Problem.

Der Perspektivwechsel durch Salutogenese

Das Salutogenetische Modell wurde in den 1970er-Jahren von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt¹. Seine Betrachtungsweise wandte sich von der Frage „Was macht krank?“ ab – hin zu „Was erhält Menschen gesund?“

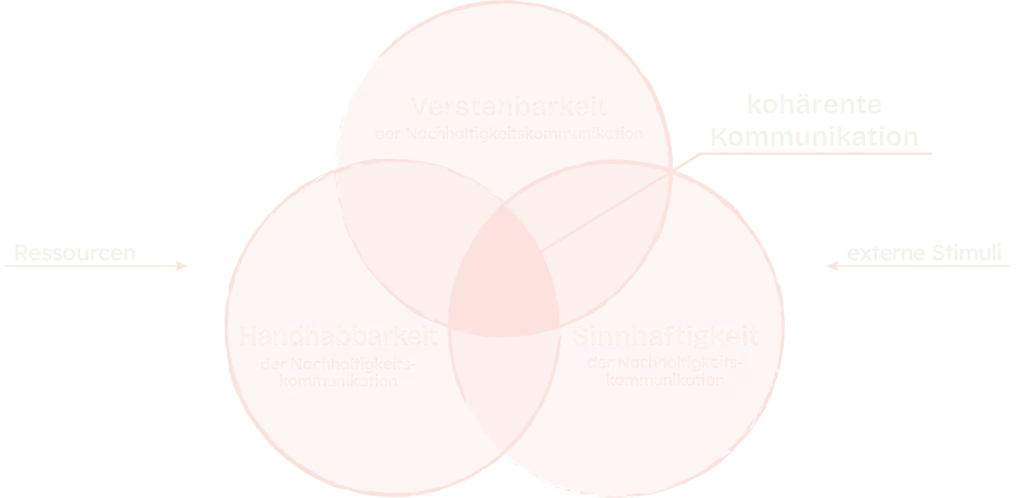

Im Zentrum der Salutogenese steht das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence, SOC) – also die Fähigkeit, das eigene Leben als verständlich, handhabbar und sinnvoll zu erleben. Wer ein starkes Kohärenzgefühl hat, fühlt sich weniger ausgeliefert² und ist auch in unsicheren oder komplexen Situationen besser in der Lage, mit Herausforderungen umzugehen. Damit bricht das Modell mit der üblichen Defizitperspektive, die allein nach Ursachen von Krankheit und Problemen sucht. Stattdessen lenkt es den Blick auf die Ressourcen, die helfen, Krisen zu bewältigen.

Interessant ist auch der Blick auf Gemeinschaften: Zwar bezieht sich das Kohärenzgefühl ursprünglich auf den Einzelnen, doch Antonovsky betont ausdrücklich die Bedeutung kollektiver Ressourcen. Gerade in kollektiven Herausforderungen – also Situationen, die ganze Organisationen, Teams oder Gesellschaften fordern – brauchen Menschen ein Umfeld, das ihnen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit vermittelt. Denn: Wer sich nicht abgeholt fühlt, wird sich auch nicht beteiligen. Und je komplexer und größer eine Gruppe ist, desto schwieriger wird es, ein gemeinsames Kohärenzgefühl herzustellen – aber umso wichtiger wird es, genau daran zu arbeiten.

Inzwischen wird das Salutogenetische Modell weit über den Gesundheitsbereich hinaus angewendet⁴: Fachgebiete wie Resilienzforschung, politische Bildung, Sozialarbeit oder Pädagogik nutzen salutogenetische Prinzipien als Denkrahmen, um den Blick von Defiziten auf Ressourcen zu lenken und nicht nur individuelle Menschen, sondern auch Gemeinschaften – etwa mit dem Konzept des Sense of National Coherence (SONC), handlungsfähig zu machen⁵.

Eine effektive Heuristik für Nachhaltigkeitskommunikation

Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man einmal erreicht – und dann für immer abhaken kann. Wie in der Gesundheitsförderung stehen Menschen, Organisationen und Gesellschaften vor sich verändernden, komplexen und nur begrenzt beeinflussbaren Prozessen. Der kontinuierliche, zukunftsorientierte Umgang mit Unsicherheit, Zielkonflikten und anderen äußeren Stressfaktoren gehört zu den zentralen Herausforderungen nachhaltigen Handelns.

Das Salutogenetische Modell erinnert uns daran: Es geht nicht um perfekte Lösungen, sondern um die Fähigkeit, sich immer wieder aufs Neue mit Herausforderungen auseinanderzusetzen – individuell, organisatorisch und gesellschaftlich.

Dieser prozesshafte Blick ist gerade für die Kommunikation besonders wichtig, um Ehrlichkeit mit Zuversicht zu verbinden⁶ – ohne falsche Versprechen, aber auch ohne Überforderung und Schuldzuweisungen¹⁰.

Wir brauchen den Perspektivwechsel von Defiziten zu Ressourcen

Nachhaltigkeitskommunikation bleibt bislang häufig in einer unkonstruktiven Defizitlogik stecken: Katastrophenrhetorik, Schuldzuweisungen, Überforderung durch Komplexität. Es geht um Verzicht, Verteuerung und Verbote. Laut der der letzten Umweltbewusstseinsstudie 2022 erwarten 40 % der Deutschen, dass es ihnen durch ehrgeizige Klimapolitik schlechter gehen wird. Gleichzeitig verstehen 70% klimapolitische Maßnahmen der Bundesregierung nicht. Wenig verwunderlich, wenn Menschen in dieser Gemengelage mit Frustration, Abwehr, Resignation reagieren. Eine gemeinsame Vision einer lebenswerten Zukunft, für die es sich lohnen würde die Ärmel hochzukrempeln, fehlt¹².

Salutogenese zeigt die Potentiale eines Perspektivwechsels: Nicht die Probleme stehen im Mittelpunkt, sondern die Frage, was Menschen dazu befähigt, inmitten komplexer und dynamischer Veränderungen zuversichtlich, selbstbewusst und konstruktiv zu handeln.

Kohärenzgefühl als Grundlage für eine starke Nachhaltigkeitskommunikation

Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl beschreibt die grundlegende Überzeugung, dass es Zusammenhang und Sinn im Leben gibt, dass das Leben nicht einem unbeeinflussbaren Schicksal unterworfen ist.

• Verstehbarkeit:

Die Fähigkeit auch Probleme und Belastungen, in einem größeren Zusammenhang einordnen und verstehen zu können (Sense-Making und Sense-Giving). Menschen müssen das Gefühl haben, dass die Welt nicht willkürlich oder unvorhersehbar, sondern erklärbar und nachvollziehbar ist.

• Handhabbarkeit:

Die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, das Gefühl der Handhabbarkeit (Ownership). Menschen müssen die Überzeugung haben, dass sie über Ressourcen, Fähigkeiten und Unterstützung verfügen, um mit Herausforderungen umzugehen.

• Sinnhaftigkeit:

Der Glaube an eine Sinnhaftigkeit (transzendenter Sinn). Menschen müssen in dem, was sie tun, einen Sinn erkennen. Sie müssen spüren, dass ihr Engagement bedeutsam ist – für sich selbst, für andere, für die Zukunft.

Kohärenz entsteht dort, wo Menschen in Resonanz mit ihrer Umwelt treten: wenn sie ihre Umgebung als verstehbar, gestaltbar und bedeutungsvoll erleben – im Miteinander und ihrer Kultur, im Alltag und auch ihrem globalen Kontext.

Kohärenz als Kompass für Nachhaltigkeitskommunikation

Nachhaltigkeit ist fordernd: Sie ist komplex, voller Widersprüche und mit Unsicherheiten belegt. Um konstruktiv mit dem Thema umgehen zu können, brauchen Menschen mehr als Information und Fakten. Kommunikation muss Nachhaltigkeit mit der Lebenswirklichkeit verknüpfen, individuelles Handeln mit Wirkung und das innere Bedürfnis nach Bedeutung mit einer geteilten Zukunftsvision.

Das Kohärenzgefühl – Kern des salutogenetischen Modells – bietet einen praxisnahen Rahmen für eine Kommunikation, die Orientierung gibt, Vertrauen aufbaut, Motivation stärkt und Menschen dazu befähigt, sich als Teil der Lösung zu begreifen.

Übertragen auf die Nachhaltigkeitskommunikation bieten die drei Bausteine des Kohärenzgefühls – Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit – konkrete Anknüpfungspunkte für eine stärkende Nachhaltigkeitskommunikation.

Verstehbarkeit:

Damit Menschen sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen können, müssen diese als logisch nachvollziehbar und einordnungsfähig erlebt werden.

- Komplexe Nachhaltigkeitsthemen müssen so aufbereitet sein, dass Informationen für die jeweilige Zielgruppe nachvollziehbar, einordnungsfähig und vertrauenswürdig und Zusammenhänge verständlich werden – ohne inhaltlich zu verkürzen. Ein klarer, hierarchischer Informationsaufbau beispielsweise, zielgruppengerechte Sprache und unterstützende Visualisierungen helfen dabei, auch komplexe Sachverhalte greifbar zu machen.

- Transparenz über Unsicherheiten stärkt das Vertrauen: Nicht alle Entwicklungen sind bekannt und vorhersehbar – gerade hier braucht es ehrliche Kommunikation. Wo unsere Landkarte unvollständig ist, helfen Werte und eine gemeinsame Vision als Kompass.

- Anschluss entsteht, wenn Menschen erkennen, wie Nachhaltigkeit mit ihrem eigenen Leben verwoben ist – mit dem, was sie tun, wo sie leben und was ihnen wichtig ist. Erst wenn Menschen spüren, dass ein Thema mit ihrem Leben zu tun hat, entsteht Relevanz.

Verstehbarkeit schafft Grundlage und die Bereitschaft, sich auf Nachhaltigkeit einzulassen.

Handhabbarkeit:

Verstehbarkeit schafft Orientierung – doch entscheidend ist, ob Menschen sich in der Lage fühlen, etwas zu bewirken. Im salutogenetischen Modell ist Handhabbarkeit eng mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit verbunden³: Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ist die Überzeugung ausschlaggebend, über Ressourcen, Fähigkeiten und Unterstützung zu verfügen, um Herausforderungen bewältigen zu können.

Nachhaltigkeitskommunikation, die Handhabbarkeit stärkt,

- zeigt konkrete Handlungsoptionen, die erreichbar, wirksam und relevant sind

- betont die Vielfalt der Wege: Nicht alle müssen alles tun – aber alle können etwas beitragen

- rückt Gemeinschaft in den Fokus, statt individuelle Verantwortung zu isolieren („Wir“ statt „du gegen den Rest“)

- aktiviert vorhandene Kompetenzen – statt auf Defizite zu verweisen

Handhabbarkeit senkt Hürden, mindert Ängste und fördert das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Statt Ohnmacht entsteht das Gefühl: Ich kann etwas tun – und ich muss es nicht allein tun.

Sinnhaftigkeit:

Damit Nachhaltigkeit als sinnvoll erlebt wird, muss sie mehr leisten als nur überzeugen – sie muss innerlich resonieren: mit persönlichen Werten, gesellschaftlichen Zielen und dem Gefühl, einen spürbaren Beitrag leisten zu können.

Sinnhaftigkeit ist im salutogenetischen Modell nicht einfach eine individuelle Einschätzung¹¹ – sie entsteht dort,

- wo ein Thema eine überragende Chance hat, Gutes zu bewirken,

- wo das Wohl aller Beteiligten mitgedacht wird,

- wo Motivation nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung wächst,

- wo das Hier und Jetzt konkret angesprochen wird – nicht bloß abstrakte Zukünfte,

- und wo das Gesagte konsensfähig mit gelebten Werten und Erfahrungen ist.

Eine sinnstiftende Nachhaltigkeitskommunikation knüpft genau daran an – indem sie

- Nachhaltigkeit mit den zentralen Werten der Menschen verbindet: Gerechtigkeit, Fürsorge, Verantwortung

- zeigt, dass Wandel real möglich ist – durch Geschichten des Gelingens, statt durch Drohszenarien

- und den individuellen Beitrag sichtbar und bedeutungsvoll macht: nicht als moralisches Soll, sondern als Chance, etwas Wesentliches mitzugestalten

Sinnhaftigkeit wirkt langfristig – sie ist die Kraftquelle, die Menschen motiviert, dranzubleiben, Verantwortung zu übernehmen und Nachhaltigkeit zu ihrem eigenen Anliegen zu machen.

Was salutogenetische Nachhaltigkeitskommunikation bewirken kann

Kommunikation, die das Kohärenzgefühl stärkt, versucht nicht, Verhalten durch Angst oder Druck zu erzwingen – sondern schafft Verstehbarkeit und eröffnet Handlungsräume. Sie setzt nicht auf Schuld, sondern vermittelt Sinn. Und sie lässt Menschen nicht allein, sondern befähigt sie zur aktiven Mitgestaltung.

• Vertrauen und Offenheit schaffen:

Nachhaltigkeitskommunikation kann und sollte Menschen befähigen, komplexe Maßnahmen nachzuvollziehen, Zusammenhänge einzuordnen und die Relevanz für die eigene Lebensrealität zu erkennen. Erst dann entsteht Offenheit, Beteiligung und Dialogbereitschaft.

• Motivation und Beteiligung stärken:

Nachhaltigkeitskommunikation motiviert, wenn sie verständliche, sinnstiftende Ziele aufzeigt und konkrete Handlungsspielräume eröffnet. Sie befähigt Menschen, sich selbst als Teil der Lösung zu begreifen. Wer versteht, dass sein Handeln zählt – und warum und wie es wirken kann – wird eher aktiv und bleibt langfristig engagiert.

• Stärkere Identifikation

Eine respektvolle, wertschätzende und partizipative Kommunikation belehrt nicht und sendet keine Botschaften von oben herab. Der Absender begegnet seinen EmpfängerInnen als glaubwürdiger Partner auf Augenhöhe. So entsteht Vertrauen – und die Möglichkeit, sich mit der Haltung, Zielen und Werten, z.B. innerhalb einer Organisation, zu identifizieren. Das fördert eine langfristige Bindung und gemeinsame Entwicklung.

• Übergang von Impuls zu Integration

Wer Nachhaltigkeit als sinnvoll, handhabbar und verstehbar erlebt, bleibt nicht nur kurzfristig engagiert, sondern entwickelt Routinen, die langfristig wirken. Nachhaltigkeit wird so zum Teil des Selbstverständnisses und kann beispielsweise fest in der Unternehmenskultur verankert werden. Kurz gesagt: Salutogenetische Nachhaltigkeitskommunikation informiert nicht nur – sie stärkt⁹.

Wer Nachhaltigkeit nur als Problem kommuniziert, erzeugt vor allem Distanz und Abwehr⁶⁷: Menschen schalten ab, ziehen sich zurück oder stemmen sich innerlich gegen das, was sie ängstigt oder überfordert. Nicht, weil ihnen die Zukunft oder ihre Umwelt gleichgültig sind, sondern weil ihnen Orientierung, Handlungsoptionen und Zuversicht fehlen⁹ ¹⁰. Die Chancen auf Vertrauen, Beteiligung und die Bereitschaft, Verantwortung gemeinsam zu tragen, werden verspielt.

Wenn Sie tiefer in das Thema Nachhaltigkeitskommunikation eintauchen möchten oder zukünftig keine Beiträge zu Branding, Kommunikationsstrategien und nachhaltiger Markenkommunikation verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt meinen Newsletter oder folgen Sie mir auf LinkedIn oder Instagram.

Bei konkreten Fragen oder wenn Sie Unterstützung für Ihr Projekt suchen, freue ich mich auf Ihre Nachricht per E-Mail.

Quellen

1. Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), 11–18. https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11

2. Eriksson, M. (2017). The Sense of Coherence in the Salutogenic Model of Health. In Mittelmark et al. (Eds.), The Handbook of Salutogenesis. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_4

3. Vosečková, A., Čevelíček, M., & Šafránková, A. P. (2017). Resilience and Sense of Coherence. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30186189/

4. Maass, J., & Siller, H. (2022). Kohärenzgefühl und politische Bildung. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften

5. Mana, A., Srour, A., & Sagy, S. (2019). A sense of national coherence and openness to the other’s collective narrative: The case of the Israeli-Palestinian conflict. Journal of Community Psychology, 47(1), 140–155. https://www.researchgate.net/publication/333490994_A_sense_of_national_coherence_and_openness_to_the_other’s_collective_narrative_The_case_of_the_Israeli-Palestinian_conflict

6. Reser, J., & Bradley, G. (2017, September 26). Fear Appeals in Climate Change Communication. Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. Retrieved 23 Mar. 2025, from https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-386.

7. Yan, Z.; Arpan, L.M.; Clayton, R.B. Assessing the Role of Self-Efficacy in Reducing Psychological Reactance to Guilt Appeals Promoting Sustainable Behaviors. Sustainability 2024, 16, 7777. https://doi.org/10.3390/su16177777

8. McLoughlin, N. Communicating efficacy: How the IPCC, scientists, and other communicators can facilitate adaptive responses to climate change without compromising on policy neutrality. Climatic Change 169, 5 (2021). https://doi.org/10.1007/s10584-021-03232-8

9.Peisker J and Schinko T (2023) Yes we can?Effects of a participatory visioning process onperceived climate effcacy.Front. Clim. 5:1129789. doi: 10.3389/fclim.2023.1129789

10. Geiger N, Dwyer T and Swim JK (2023) Hopium or empowering hope? A meta-analysis of hope and climate engagement. Front. Psychol. 14:1139427. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1139427

12. Umweltbundesamt (UBA) & Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). (2022). Umweltbewusstsein in Deutschland 2022: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2022